Para combatir una pandemia, Mazatlán sabe cómo hacerlo; entre 1902 y 1903 enfrentó la peste bubónica y fue reconocido

Una de las frases más acertadas y utilizada por la humanidad, pero al mismo tiempo demoledora, es la del novelista George Santayana: “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”.

A principios del siglo pasado Mazatlán sufrió una epidemia sanitaria que provocó cientos de muertes: la peste bubónica.

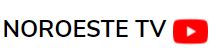

“Importada” en Mazatlán por los barcos mercantiles, dicha enfermedad registró casos entre diciembre de 1902 a mayo de 1903.

A más de un siglo de distancia, esta enfermedad aún persiste en el mundo, principalmente en aquellas regiones del planeta donde las condiciones de vida son, en extremo, insalubres.

Esta epidemia fue una de las peores registradas en el Siglo 20, y la única que enfrentaron el entonces Presidente Porfirio Díaz y el entonces Gobernador de Sinaloa, Francisco Cañedo.

Las medidas implementadas por ambos mandatarios hizo que el combate a la pandemia fuera reconocido a nivel internacional por terminar con los contagios de Mazatlán en su totalidad en 17 meses.

A nivel mundial, esta pandemia duró 20 años, entre 1894 y 1914.

De acuerdo con la recolección de notas periodísticas, boletines, revistas e información de la época hecha por la doctora en Historia por la UNAM, Ana María Carrillo Farga, en su artículo “¿Estado de peste o estado de sitio?: Sinaloa y Baja California, 1902-1903”, así como por el cronista oficial de Mazatlán, Enrique Vega Ayala, refieren que el combate a esta pandemia fue de ejemplo mundial y represión social, pero efectiva.

Similar al virus del Covid-19, se tienen datos de que surgió en el provincia de Yunnan, China, en 1894, la cual se esparció a Hong Kong y Macao, dos años después a un puerto de la India, donde se expandió a otras costas cercanas de ese País; posteriormente llegó a Europa, África y América.

En el portal del Gobierno de Mazatlán, se cita que los primeros brotes del mal se dieron en una vecindad de malolientes pocilgas de madera, conocidos como “Cuartería de Lamadrid”, localizada en donde actualmente es la manzana que forman las calles Romanita de la Peña, Venus, Roosevelt y Ancla, a una relativamente corta distancia de los cobertizos de la aduana marítima y el muelle principal de embarque.

A los siete días de presentarse el primer brote de la enfermedad tuvieron lugar las primeras muertes de una espeluznante cadena que no tendría fin hasta la completa erradicación de la epidemia.

Para acabar con ella se impusieron diversas medidas sanitarias, las cuales dejaron en consecuencia el descontento social, discriminación hacia la comunidad asiática, pérdidas económicas del sector comercial de Mazatlán y otros puertos, así como la incineración de viviendas y afectaciones psicológicas a la población.

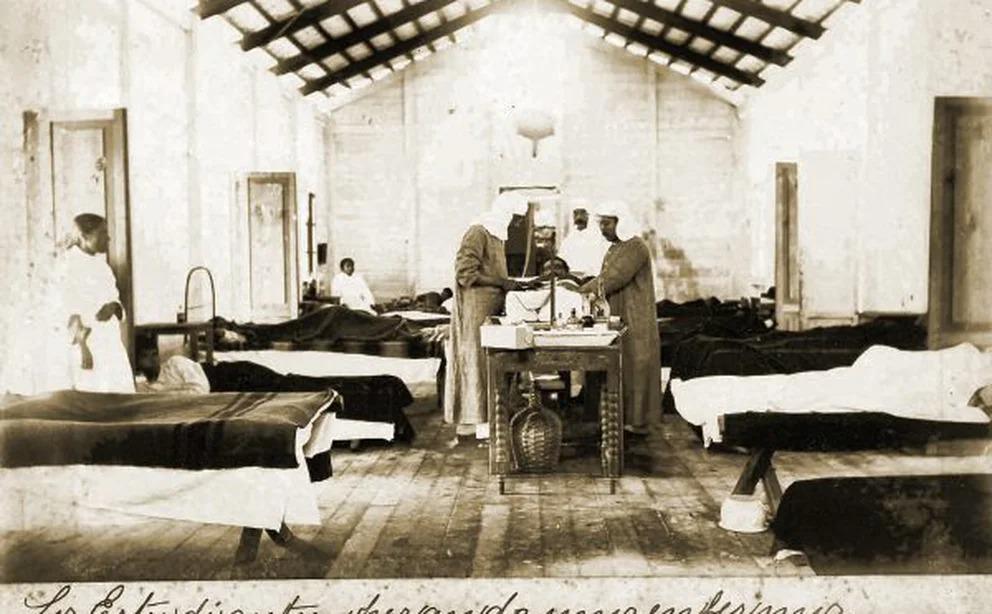

Para aislar la enfermedad, se habilitó el lazareto (centro de reclusión para enfermos de males contagiosos) de la Isla Belvedere, contigua a la Isla de la Piedra.

“¿Qué se hizo? Por ejemplo, se mandó cerrar la ciudad, nadie entraba ni salía sin certificados médicos para evitar que la enfermedad se expandiera hacia los alrededores, se revisaba domicilio por domicilio y se hacía la dictaminación para saber si se enviaba al enfermo a otro lugar por separado”, explica Vega Ayala.

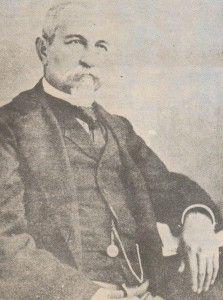

El Consejo de Sanidad de Sinaloa de 1903 formó una brigada comandada por médicos e integrada por 125 agentes que inspeccionaban casa por casa, tomaban la temperatura a todos los pobladores dos veces al día, y buscaban a los enfermos que trataban de ocultarse, con la finalidad de aislarlos, incluso, se apoyaban de la policía cuando era necesario.

Entre los médicos se encontraban Leopoldo Ortega, Martiniano Carvajal y sus colegas Hatton, Urrea y Moya.

“El aislamiento se hacía de manera rigorisísima con todas las clases sociales, sin embargo, a las ‘personas acomodadas’ se les dejaba permanecer en su domicilio”, precisa la historiadora en su libro.

“Para eso sirvió la Isla Belvedere -una parte de la Isla de la Piedra- donde había una área especial donde se recluía a los enfermos para su atención, y así como ahora, que alguien llega muy mal al hospital y tienes que intubarlo, ya no lo volvías a ver porque no había contacto con ellos, entonces aquí igual, los sacaban de su casa y se lo llevaban a la isla de Belvedere y ahí lo retenían hasta que saliera ya por su pie o una vez que falleciera, pues ya habría que entregar los cuerpos”, detalla Vega Ayala.

A ello se sumaba la desinfección de habitaciones, ropas de uso y de cama; combate a ratas, conejos y pulgas; aseo de la ciudad y de las casas; cremación y entierro de los muertos que eran amortajados en una sábana empapada con una solución de bicloruro de mercurio y su depósito en fosa profunda entre dos capas de cal viva.

Además, la incineración de casas en las que se consideraba que no había una desinfección perfecta; la creación de estaciones sanitarias en los caminos que iban a los estados vecinos, y exigencia de pasaportes de salud a quienes quisieran salir de Mazatlán, aunque con los certificados, no te librabas del chequeo de los síntomas.

¿CÓMO LLEGÓ Y CUÁLES ERAN LOS SÍNTOMAS?

A diferencia del Covid-19 que se propagó por avión -lo que hizo que se expandiera a mayor velocidad-, según Carrillo Farga la peste búbonica llegó a Mazatlán por medio del barco Curazao, el cual provenía de San Francisco, California.

Aunque en un principio los médicos de la región intentaron ocultar la enfermedad con un diagnóstico de tifoidea o “paludismo de forma insólita”, después se descubrió que esos doctores trabajaban para otro crucero que intentaban no afectar los intereses económicos del mismo al aplicar las restrictivas cuarentenas que ya se aplicaban en otros Países.

Además, dicho barco estadounidense, después de Mazatlán, hizo otra parada en Ensenada, de donde se reportó al Consejo de Salubridad Nacional una sintomatología igual a la que padecían los mazatlecos.

“Existe en esta ciudad (reportaba el administrador) una terrible enfermedad que tiene alarmados a todos los habitantes de este puerto, porque con la asistencia y auxilio de cinco médicos de la localidad, no ha podido salvarse ni uno solo de los individuos que han sido atacados [...]La enfermedad [...] ha causado las últimas defunciones entre personas de las familias más conocidas de esta población[...] el enfermo comienza a sentir [...]quebrantos del cuerpo [...] amargor de boca y después entra en[...] calentura [...] El signo característico de la segura muerte de la persona atacada se revela por una bola que le sale en las partes blandas, ya sea del cuello o de las ingles, que a medida que se desarrolla presenta el aspecto como de un rollo de nervios amontonados y negros (y causa) al paciente un intenso dolor que, o le priva del sentido o le produce desesperación que solo calma con larga y penosa agonía (queda) después el cadáver en estado de descomposición”, refiere el artículo de la historiadora.

Los médicos de la época ya habían oído y leído sobre este padecimiento, al cual llamaban “la terrible peste del Oriente”, por lo que con su diagnóstico, más las presiones de la prensa, el Gobierno de la República que encabezaba Porfirio Díaz, no dudó en aplicar todas las restricciones necesarias para contener la peste de la mano de su colega, el Gobernador Francisco Cañedo.

¿DE DÓNDE SURGIÓ LA INFECCIÓN?

La enfermedad, que además tenía un tiempo de incubación de 10 días, provenía de las pulgas de las ratas, pero cuando entraba en fase de gravedad solía ser de alto contagio por la tos de los enfermos, por ello fue que se incineraban casas, mataban ratones y pagaban 5 centavos por rata muerta a los mazatlecos.

También se informó que se sanearon las calles y limpió el drenaje; además empresarios de la Cámara de Comercio de Culiacán y Mazatlán solicitaron al Gobierno federal invertir en buenas tuberías, incluso, las mujeres comenzaron a utilizar calzoncillos.

“En la supervisión de que la comunidad mantuviera un aseo riguroso, se hacía un énfasis muy especial a las mujeres por ser más susceptibles de contraer la epidemia, esto por las anacrónicas y añejas costumbres existentes. Siendo una de las más persistentes la de no usar pantaletas”, detalla Vega Ayala.

MUERTOS

Se tienen registros de que la epidemia nivel mundial duró 20 años y finalizó hasta el año de 1914, la cual mató a 8 millones de personas en el mundo, mientras que en Sinaloa de manera oficial murieron 584 personas, pero se estima que el número de decesos pudo haber sido de 2 mil personas o más, ya que muchos mazatlecos huyeron y contagiaron a otros mexicanos fuera de la entidad.

De manera oficial también se contabilizaron 824 contagios, con una incidencia de letalidad de un 71 por ciento, pero después se dio a conocer que tan solo en Mazatlán se aisló a 2 mil 146 personas.

CURA

Una vez que el gobierno confirmó que la enfermedad se trataba de la peste bubónica, la Secretaría de Relaciones Exteriores se encargó de solicitar vacunas a Rusia, Francia y Estados Unidos para mitigar la enfermedad, las cuales comenzaron a aplicarse primero con el sector salud y el Ejército.

“Al principio, los médicos temían hacer la inoculación de la vacuna Haffkine, pero después la aceptaron. Para lograr que la población la aceptara también, se propuso a la Secretaría de Guerra inocular públicamente a la fuerza armada, propuesta que se aprobó ‘con mucho gusto’”, refiere Carrillo Farga en su libro.

Hubo 12 mil 893 vacunados en Mazatlán, 3 mil 575 en Villa Unión y sus alrededores y mil 157 en Siqueros y sus alrededores; en total 17 mil 625. Todos los habitantes quedaron inmunizados.

Los médicos reportaron que en los casos en que los vacunados enfermaban, el padecimiento era menos grave.

RECONOCIMIENTO

Durante el periodo de 1902 a 1903, otros estados de la República, sobre todo los vecinos de Sinaloa, impusieron restricciones en el acceso a sus comunidades, incluso el aislamiento de varios días si era necesario.

También se instalaron jurisdicciones sanitarias en los puertos más comerciales del País, pues ya se había detectado que la enfermedad viajaba en barco.

En realidad, todo México tuvo que seguir los protocolos que las juntas de salubridad ordenaban para contener los contagios y las muertes, lo que hizo que a nivel internacional el Gobierno mexicano fuera reconocido.

“El General Porfirio Díaz, incluyó el asunto (el ataque a la pandemia) en dos de sus informes presidenciales (1902 y 1903) y la campaña contra la peste en Mazatlán fue el modelo que se replicó por años en México para otros casos de epidemias”, precisa Vega Ayala.

“Las autoridades estatales reconocieron como Ciudadano Benemérito de Sinaloa al Vicepresidente de la República, Ramón Corral, por su apoyo en las gestiones para conseguir los apoyos para combatir la peste, e internacionalmente se reconoció al doctor Eduardo Liceaga, presidente del Consejo Superior de Salubridad, por haber sido la primera ocasión en que se hizo uso de las novedades en microbiología, inmunología y medicina tropical, bajo un control centralizado”, expone el cronista.

El historiador Sergio Herrera y Cairo también ha redactado en crónicas de sus libros la influencia que tuvo el ex Gobernador Cañedo en Mazatlán, pues durante todo el tiempo que se vivió la peste y meses posteriores, el mandatario estatal vivió en el puerto para coordinar los esfuerzos y restringir toda actividad que impidiera el contagio de la enfermedad de las ratas.